А.П. Чехов «Вишневый сад»

Модуль посвящен пьесе

4 видеолекции об одном из самых известных произведений

Видеолекции

Справочные материалы

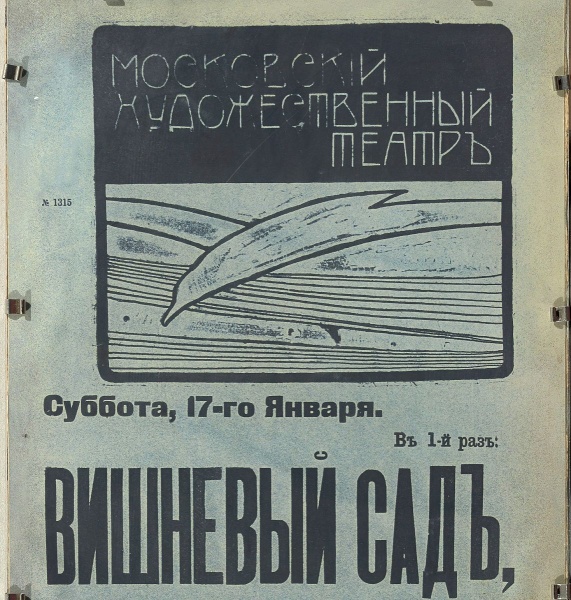

Первая лекция «Из истории создания „Вишневого сада“» посвящена основам чеховской драматургии, литературным предшественникам пьесы, истории ее создания и постановки на сцене Московского художественного театра.

Во второй лекции «Исторический контекст пьесы „Вишневый сад“» рассказывается о той эпохе, когда пьеса была написана, а также о последних годах жизни

Третья и четвертая лекции («Анализ содержания пьесы „Вишневый сад“» и «Композиционная структура пьесы „Вишневый сад“») посвящены филологическому анализу содержания и формы пьесы, особое внимание уделяется символике, композиции и характеристике героев.

Лекторы: Эрнест Дмитриевич Орлов, заместитель директора Государственного музея истории российской литературы имени

Интересные факты из жизни А.П. Чехова

- Премьера пьесы «Вишнёвый сад» на сцене Московского Художественного театра состоялась 17 (29) января 1904 года — в день рождения

А. П. Чехова. - Чехов при распределении ролей планировал, что его супруга

О. Л. Книппер будет играть Шарлотту, но так как подходящей актрисы на роль Раневской в труппе МХТ не нашлось, Раневскую сыграла Книппер. - Пожалуй, впервые в чеховском творчестве, название пьесы «Вишнёвый сад» появилось до того, как пьеса была написана.

- Любимым актером

А. П. Чехова былА. Р. Артём , для которого драматург специально написал роль Фирса. Артём был сыном крепостного, окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, преподавал рисование и чистописание, но с1880-х участвовал в любительских постановках, а с основанием МХТ был зачислен в его труппу. - В 1903 году для своего театра пьесу просила у Чехова

В. Ф. Комиссаржевская . Чехов отказал, так как ещё не окончил «Вишнёвый сад», да и Раневская в его представлении изначально была «старухой».

Коллекция А.П. Чехова из собрания ГЛМ

Фонд

Театры всего мира из Франции, Англии, Японии, Китая, Израиля, Венгрии, Польши, Германии, Чехии и других стран помогают пополнять театральный фонд, присылая в дар музею афиши и фотографии спектаклей чеховских пьес, шедших на их сцене. Значительную часть коллекции составляют фотографии прижизненных постановок пьес Чехова на сцене МХТ с 1898 года.

Нарисовать Чехова проще простого: бородка, пенсне — вот и шарж, узнаваемый во всем мире. Это не слишком справедливо, но очень правильно.

Несправедливо, потому что бородка и пенсне в то время вообще не относились к сколь-нибудь значимым приметам: их носили многие современники Чехова, от великих князей до, в особенности, врачей, учителей и литераторов. Прихватывавшие переносицу (французское pince-nez образовано из словосочетания «защемить нос) очки без дужек были известны с XV века, но пика популярности достигли к 1880-м — когда чтение стало массовым, а очередной редизайн превратил вычурный артефакт в легкий, удобный и относительно недорогой девайс, остро необходимый растущему поголовью близорукой интеллигенции. В том числе Чехову — который, однако, решился постоянно носить очки довольно поздно, в 37 лет — когда в пенсне щеголяли все вокруг, а псевдоним Pince-nez десять лет как облюбовала Мария Киселева, с семьей которой писатель дружил и которой помогал литературными советами.

Антон Павлович подошел к делу весьма основательно, воспользовавшись печальным случаем: в марте 1897 года он угодил в клинику, пошла горлом кровь. Навестившая больного Ольга Шаврова с изумлением отчиталась сестре-писательнице, что застала Чехова за подбором стекол для своего пенсне: «на столе стоял ящик со стеклами, а на стене висели картонные листы с буквами и надписями разной величины, какие бывают у оптиков в глазных лечебницах». Он заставил и Шаврову «читать надписи и буквы на стене», «в результате написал на бумажке номер стекол, которыми советовал мне пользоваться, когда я пишу или читаю, для того, чтобы лучше сохранить мне зрение».

Сам Чехов с той поры с пенсне не расставался, постоянно заказывал в письмах родным новые модели или шнурки, рисуя в два карандаша форму дужки («Где зеленое, там пробка. Не следует покупать дужку, какая нарисована красным карандашом: это старый тип»). «У меня так называемый астигматизм — благодаря которому у меня часто бывает мигрень, и кроме того, еще правый глаз близорукий, а левый дальнозоркий», — пояснял Чехов в письмах, и подытоживал просьбы печальным: «Без очков я просто мученик» или «Пенсне очень нужно; без него мне скверно».

Впрочем, даже в письмах пенсне давало повод для фирменной чеховской игривости: «В крайнем окне второго этажа станции сидит барышня (или дама, черт ее знает) в белой кофточке, томная и красивая. Я гляжу на нее, она на меня… Надеваю пенсне, она тоже… О чудное видение! Получил катар сердца и поехал дальше.»

А за пределами писем оно оказалось частью облика Чехова — и, выходит, частью великой литературы. Все правильно, в общем.

«Холостому завязывает галстук горничная, а женатому жена», — указывал молодой Чехов в рассказе «Руководство для желающих жениться». Он не стал добавлять, что галстук является необходимой деталью туалета для приличного человека вне зависимости от его семейного положения, — однако исходил из этого принципа всю жизнь.

Чехов вырос в среде, в которой ношение галстука представлялось вычурной и излишней привычкой, и сам так и не научился завязывать ни галстук, ни бабочку. Однако ту среду он ненавидел, и — от противного, — маркировал галстуком людей и героев достойных.

Константин Станиславский вспоминал, как Антона Павловича вывел из себя рассказ о провинциальном представлении «Дяди Вани», в котором исполнитель заглавной роли играл привычного опустившегося помещика в смазных сапогах и в мужицкой рубахе. «Нельзя же так, послушайте. У меня же написано: он носит чудесные галстуки . Чудесные!» — воскликнул Чехов. И в искренность подмосковного знакомого, служащего из Любимовки, тянувшегося к образованию, писатель поверил после того, как тот купил красный галстук и «захотел учиться по-французски».

«Как врач, я в Таганроге охалатился бы и забыл свою науку», — пояснял он с открытым отвращением. Чехов не охалатился (современники подчеркивали: «Он был всегда просто, но аккуратно одет, ни утром, ни поздно вечером я никогда не заставал его по-домашнему, без воротничка, галстука») и предельно жестко предостерегал от этого близких. «Ночью мужья спят с женами, соблюдая всякое приличие в тоне и в манере, а утром они спешат надеть галстух, чтобы не оскорбить женщину своим неприличным видом, сиречь небрежностью костюма. Это педантично, но имеет в основе нечто такое, что ты поймешь, буде вспомнишь о том, какую страшную воспитательную роль играют в жизни человека обстановка и мелочи», — писал он старшему брату Александру.

Чехов иронически пояснял, что старается, несмотря на болезни, «казаться бодрым молодым человеком 28 лет, что мне удается очень часто, так как я покупаю дорогие галстуки и душусь Vera-Violetta». И постоянно заказывал родным и знакомым привезти галстуки из Франции, обещая «заплатить вдвое»: «хоть на сто рублей привезите, за всё отдам, ндраву моему не препятствуй».

«Учил он детей чистописанию, потому что главное в жизни — чистописание!» — указывал Чехов в рассказике, написанном для детей Киселевых, его друзей и владельцев усадьбы в Бабкино. Для Чехова и впрямь умение много, быстро и разборчиво писать оказалось если не главным, то одним из самых полезных навыков в жизни. Иначе он не выжил бы в роли плодовитого юмориста-газетчика, умудрявшегося пять лет без передыху тащить на себе дом и родню лишь за счет рассказов, придумываемых и записываемых ежедневно, в самых причудливых обстоятельствах. Издатель Алексей Суворин с восторгом рассказывал, что рассказ «Егерь» молодой Чехов «написал в купальне, лежа на полу, карандашом, положил в конверт и бросил в почтовый ящик».

Чехов же восторга не испытывал. Его страшно тяготила и поденщина, и ее объемы, и необходимость писать для «желтой прессы», которую он презирал: «Писанье, кроме дерганья, ничего не дает мне. Возводят меня в юмористы первой степени, в одного из лучших, даже самых лучших; на литературных вечерах рассказываются мои рассказы, но… лучше с триппером возиться, чем брать деньги за подлое, за глумление над пьяным купцом».

Выход на новый уровень писателя не успокоил. Его тяготила цензура («Да, непрочный кусок хлеба дает литература, и умно Вы сделали, что родились раньше меня, когда легче и дышалось и писалось…» — отмечал он в письме Николаю Лейкину), но особенно — собственная требовательность, заставлявшая переписывать каждый серьезный текст насквозь и неоднократно.

Закончив «Степь», он сообщал «дорогому братухе», кузену Георгию: «Я человек, стоящий в исключительном положении писаря, у которого всегда болят от писанья пальцы и поэтому противно писать. Весь январь я просидел над повестью, заработал около тысячи рублей, а теперь хожу с высунутым языком и с отвращением поглядываю на чернильницу».

Посмотрим же на эту чернильницу с благодарностью и благоговением. Она заслужила.

Чехов любил Пушкина — и был в этом, конечно, неоригинален. В конце девятнадцатого века максима «наше все» стала актуальной и бесспорной — тем более для творческих людей. Чехов досконально знал Пушкина, постоянно читал, цитировал, ставил его строки эпиграфами к письмам и главам повестей, рассказывал о последних днях поэта в письме дядюшке, заставляя любимого родственника прослезиться, признавался, что «с восторгом прочел бы что-нибудь новое о Пушкине или Толстом — это было бы бальзамом для праздного ума моего», и исправно посещал мероприятия памяти Пушкина, в том числе панихиду, которую служили по случаю 50-летия гибели Александра Сергеевича.

Трагическая для всех поклонников русской словесности дата оказалась, как бывает, одновременно и счастливой: 29 января 1887 года права на произведения поэта перешли от наследников поэта в публичную собственность. Едва ли не все издатели страны воспользовались этой возможностью по максимуму, выпустив сборники стихов и прозы, многотомники и полные собрания сочинения Пушкина невероятными тиражами и по невероятной цене (журнал «Луч» и вовсе обещал подписчикам бесплатный многотомник — но начал его рассылку чуть раньше разрешенного срока и угодил под судебное преследование).

За 1887 год, в котором, как и сейчас, стандартным считался тираж в 2-3 тыс. экземпляров, вышло 163 издания Пушкина общим тиражом 1,5 млн. Наибольшим спросом пользовались подчеркнуто дешевые полные собрания сочинений в 10 томах, выпущенные конкурирующими издательствами Флорентия Павленкова и Алексея Суворина по одинаковой цене 15 копеек за том — в десять раз ниже привычной стоимости. Суворин, владевший собственной типографией, эту схватку выиграл: в течение нескольких месяцев он переиздал собрание Пушкина в «Дешевой библиотеке» трижды общим тиражом в 95 тысяч экземпляров, — и все равно не успевал удовлетворить всех любителей отечественной словесности, штурмовавших магазины и забрасывавших издательство заказами на почтовую пересылку. Ажиотаж подхлестывало участие барышников, которые тут же перепродавали десятитомник за 2 рубля 50 копеек.

Чехов, поначалу отговаривавший того же любимого дядюшку Митрофана от дорогой подписки на «Луч» в пользу суворинского издания, которое обещал купить и выслать, быстро обнаружил, что сделать это совсем непросто. В итоге Антон Павлович обратился к Суворину, который был и его издателем, а заодно, несмотря на огромную разницу в возрасте, доверенным другом, — сперва через старшего брата, а потом и напрямую, — с просьбой продать аж сорок десятитомников, которые успели заказать «знакомые и незнакомые, преимущественно врачи и женщины, узнав, что я работаю у Вас». Суворин, утомленный такими просьбами, видимо, предпочел отмолчаться, так что Чехову пришлось самостоятельно ловить третье издание.

И через десять, и через пятнадцать лет Антон Павлович продолжал покупать новые, более полные собрания Пушкина — в нескольких экземплярах: для себя и для особо близких друзей.

«Милого Бабкина яркая звездочка!» — начал 26-летний Чехов стихотворение, оставленное в альбоме 11-летней Саши Киселевой, дочери владельцев подмосковной усадьбы в районе Воскресенска. В Бабкине Антон Павлович с семьей провел три счастливых лета, наполненных тихой радостью, буйными играми и долгими задушевными беседами. Здесь Чехов наконец нашел покой после десяти лет судорожной безостановочной гонки за приработками, позволяющими содержать семью. Он превратился из никому не известного газетного юмориста в автора престижного «Нового времени», был обласкан комплиментами столичных авторитетов и вознагражден повышенным гонорарами, позволяющими не гнать строку за строкой каждый день.

Зазывая в гости приятеля, Чехов в самых игривых выражениях сообщал: «Стыдно сидеть в душной Москве, когда есть возможность приехать в Бабкино, у нас великолепно. Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написал Левитан».

Левитан и написал. Чехов дружил с Исааком Левитаном со студенческих времен и ценил с тех самых пор, признаваясь: «Были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его „Деревню“, серенькую, жалкенькую, затерянную, безобразную, но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя: все бы на нее смотрел и смотрел». Бабкино, конечно, представляло собой совсем иной, «необыкновенно теплый, ласкающий пейзаж». Но это по словам Чехова — а сам Левитан, откликнувшийся на приглашение друга на пике депрессии, смотрел на окружающий мир куда мрачнее и всерьез готовился его покинуть. Чехову пришлось несколько дней развлекать, опекать и отвлекать друга, таская его на охоту и прогулки. Левитан ожил, увлеченно отдался взаимным розыгрышам и ролям бедуина, а также подпольного винокура — и начал писать.

Потом он восторженно разрекламировал Чехову Ялту, поначалу совсем писателю не глянувшуюся. Потом надолго рассорился с ним из-за «Попрыгуньи», в героине которой без труда узнавалась любовница Исаака Ильича. Потом и сам Левитан стал прототипом героя «Чайки», а проданное за долги Бабкино подарило человечеству светлую тоску «Вишневого сада». Но все это было потом, потом, когда Чехов писал из Ниццы маме «Звездочки Бабкина» Саши Киселевой, известной также как Василиса Пантелевна: «Здесь очень хорошо, но тем не менее все-таки я с удовольствием провел бы Рождество не здесь, а в Бабкине, которое мне так мило и дорого по воспоминаниям».

А на картине Левитана навсегда осталось лето 1886 года, безмятежное Бабкино — и где-то за рамой молодой и здоровый Антон Павлович, с очень серьезным видом выводящий пером по листку: «Приезжайте не на неделю, а на две — на три. Каяться не будете. У нас великолепно: птицы поют, Левитан изображает чеченца, трава пахнет, Николай пьет… В природе столько воздуху и экспрессии, что нет сил описать».

Спустя десять лет младший брат Чеховых Михаил, тосковавший по семье и «милому Бабкину», попросил сестру сделать копию с этой работы Левитана. Этюд вышел более теплым — у Марии Чеховой, которая, кстати, первой из семьи приехала в Бабкино, были свои воспоминания об этой подмосковной усадьбе.

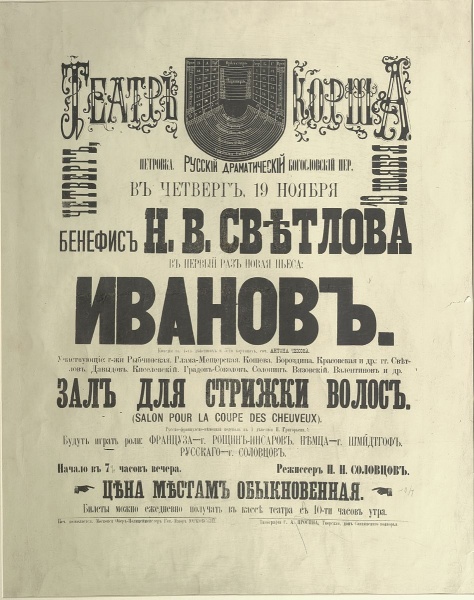

«Иванов» стал переломным текстом в буквальном смысле. Он сломал отношение публики к Чехову и отношение Чехова к публике и себе — причем не один раз.

Пьеса была написана чуть ли не на спор с владельцем театра Федором Коршем и его актерами. Их очередным представлением Чехов остался весьма недоволен. И самоуверенно начал революцию русского театра.

Сперва он просто хотел соригинальничать, обойдясь без привычных «ангелов, подлецов и шутов». Чехов заменил их актуальными характерами, в том числе заглавным типажом ноющего интеллигента, а также его окружением нового и старого образца, частично сочувствующим Иванову, частично раздраженным им. Потом Чехов соригинальничал еще раз: отдав пьесу труппе, он не самоустранился смиренно, а принялся деятельно курировать и опекать читки и репетиции. Актеры все равно сыграли не то, не так и — неизбежно, — мимо публики, которая не была готова ни к «Иванову», ни к Чехову-драматургу, ни к новому театру. Зрители понаивней и поглупей, привыкшие, что слово, реченное со сцены, не подлежит критическому обдумыванию, возмущались самим фактом постановки пьесы про подлеца и злодея, причем незамаскированного, называемого так остальными героями. Искушенные театралы были возмущены бесцеремонным обращением с драматургическими правилами и канонами. Спектакль не провалился, но ушел со сцены Корша после трех представлений. Успехом это назвать невозможно. А вот началом триумфа — приходится.

И не только потому, что почти два года спустя «Иванов» покорил сцену столичного и статусного Александринского театра. Главный вывод из коршевской постановки сделал сам Чехов, который уже не оригинальничал, а шел наперекор всему — в том числе оригинальничавшему себе двухгодичной давности. Тогда он правил текст «Иванова» на ходу с учетом пожелания актеров и публики. А потом понял, о чем на самом деле его пьеса — и переписал ее насквозь, превратив «почти комедию» в «совсем драму» и решительно отказавшись от всего, что в нем ценили, за что хвалили и что сам он считал давно отжитой легковесной юностью.

Путь от «Написать ее было не трудно, но постановка требует не только траты на извозчиков и времени, но и массы нервной работы» через «Я не хочу проповедовать со сцены ересь», к «Раньше своей пьесе я не придавал никакого значения и относился к ней с снисходительной иронией: написана, мол, и черт с ней. Теперь же, когда она вдруг неожиданно пошла в дело, я понял, до чего плохо она сработана» оказался удивительно коротким и удивительно плодотворным.

Слава Чехова-драматурга вспыхнула быстро, в два залпа.

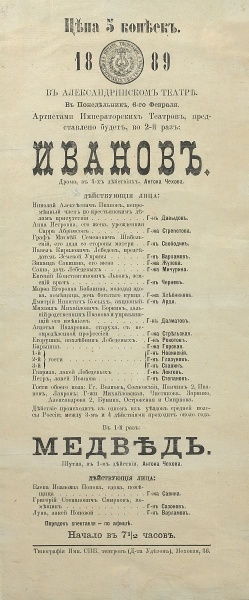

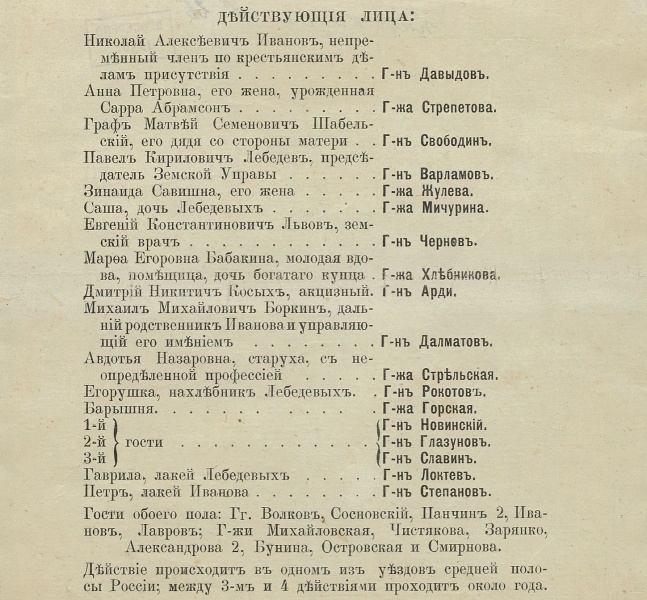

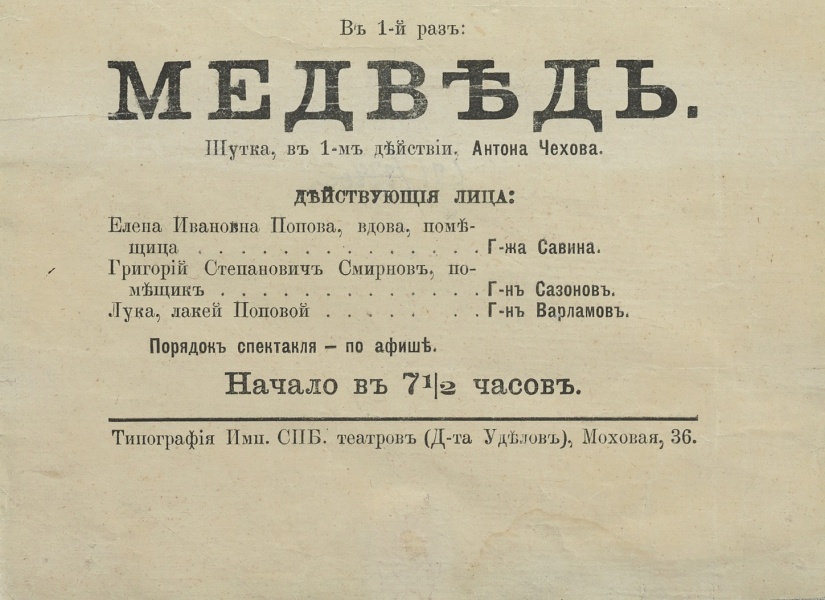

В сентябре 1887 года Федор Корш уговорил его написать пьесу — и в ноябре случилась премьера «Иванова». Два месяца спустя в том же театре Чехов посмотрел безыскусную переделку французского водевиля. Водевиль ему не понравился, но игра актеров и типажи заинтриговали. Через месяц Антон Павлович представил друзьям «Медведя» — смешной, дерзкий и неглупый водевиль, который взорвал театральную Россию. Он всполошил цензоров и консервативных критиков, которые пеняли на невозможную грубость сюжета и слога, — однако мгновенно полюбился публике, в том числе вполне высокопоставленной. Театр Корша дал премьеру в октябре 1888 года и до Нового года сыграл еще чертову дюжину раз при аншлагах. Но оба спектакля были уже фактом не московской, но всероссийской культурной и светской жизни.

31 января 1889 бенефис главного режиссера Александринского театра Федорова был отмечен столичной премьерой «Иванова», а неделю спустя главный драматический театр империи дал в один вечер обе пьесы Чехова — при аншлаге и в присутствии великих князей Владимира и Сергея. «Иванов» был принят восторженно, «Медведь» произвел «фурор» — впрочем, вполне ожидаемый: артисты успели обкатать его не только на репетициях, но и на благотворительном вечере у министра финансов, да и не просто так водевиль к тому времени шел уже в десятках театров по всей стране, от Киева и Ревеля до Тифлиса и Томска.

Автор относился к популярности «Медведя» без удовольствия: «Удалось мне написать глупый водевиль, который, благодаря тому, что он глуп, имеет удивительный успех. В театре сплошной хохот. Вот и пойми тут, чем угодить!» Даже игру Николая Соловцова, под которого, собственно, и писался «Медведь», Чехов в письмах называл то феноменальной, то «совсем не артистической»: «я с сестрой сыграли бы лучше». Звезды Александринки ему тоже совсем не глянулись: «Сазонов скверно играет в „Медведе“. Это очень понятно. Актеры никогда не наблюдают обыкновенных людей. Они не знают ни помещиков, ни купцов, ни попов, ни чиновников. Зато они могут отлично изображать маркеров, содержанок, испитых шулеров, вообще всех тех индивидуев, которых они случайно наблюдают, шатаясь по трактирам и холостым компаниям. Невежество ужасное!»

Семью годами раньше, еще студентом, Чехов в спорах о театре выдвигал другую претензию: «У наших гг. актеров все есть, но не хватает одного только: воспитанности, интеллигентности, или, если позволите так выразиться, джентльменства в хорошем смысле этого слова» — и высказывал «боязнь за будущность нового театра. Театр не портерная и не татарский ресторан, а раз внесен в него портерный или кулачнический элемент, несдобровать ему, как несдобровать университету, от которого пахнет казармой…»

В «Медведе» Чехов нашел способ ставить актерскую невоспитанность на драматургическую службу. Наполнение театра интеллигентностью и знаниями стало задачей недалекого будущего.

Журнал «Осколки» сделал Чехову имя — правда, не совсем собственное. Издатель петербургского журнала Николай Лейкин быстро оценил потенциал юного автора, публиковавшегося в питерской «Стрекозе» и московском «Будильнике», и переманил его на почти эксклюзивных условиях. Студент, а потом начинающий врач, не отрываясь от учебы и практики, за три года настрочил для «Осколков» невероятное количество коротеньких рассказов. Тариф был минимальным — пять копеек за строку, — отбор довольно придирчивым, а требования очень жесткими: Чехову приходилось писать по рассказу в день в течение всего года, постоянно опасаясь, что работа не будет принята как слишком длинная, сальноватая или малоцензурная. Зато цензура в Петербурге была лояльней московской, зато Антон мог содержать дом и многочисленную семью, зато классик и любимец публики Лейкин в каждом письме нахваливал юного автора, называя его то спасителем, то губителем (если тот задерживался с очередным рассказом) и подчеркивая, что подписка на «Осколки» полностью зависит от того, будут ли в журнале новые рассказы Чехонте, Человека без селезенки и прочих любимых авторов, которые были масками молодого московского врача. Отказ от масок неизбежно привел и к длительному расставанию с «Осколками»: новый автор, выбравшийся из кокона юмориста без селезенки, оказался практически несовместимым с прежней поляной. Ни «Степь», ни «Иванов», написанные Чеховым под нажимом друзей, авторитетных ценителей и из собственного острого желания выскочить из колеи мелкотравчатой юмористики, не могли появиться в «Осколках» ни строчкой.

Лейкин искренне ревновал Чехова — сначала к конкурентам, потом к медицине, а потом и к драматургии. По первому поводу Чехов считал необходимым объясняться, извиняться и ссылаться на финансовые обстоятельства, заставляющие проявлять известную неразборчивость при выборе площадок для публикации. Во втором и третьем вопросе Антон Павлович был решителен и тверд — хотя и подчеркнуто противоречив. В 27 он решительно заявлял: «Кроме жены — медицины, — у меня есть еще литература — любовница, но о ней не упоминаю, ибо незаконно живущие беззаконно и погибнут». Два года спустя он заявлял не менее категорично: «Повествовательная форма — это законная жена, а драматическая — эффектная, шумная, наглая и утомительная любовница». И заверял Лейкина, заказавшего карикатуру про Чехова на литературном распутье: «Я за всю свою жизнь работал для сцены в общей сложности не больше месяца, а теперь мечтаю о сценической деятельности так же охотно, как о вчерашней каше».

Чехов не то чтобы лукавил, но явно выдавал нежелаемое за недействительное. Он бредил театром с детства, в четырнадцать приклеивал бороду, чтобы проникнуть на спектакли, запрещенные гимназистам к самостоятельному посещению, первую пьесу написал в шестнадцать, в девятнадцать передал легендарной Ермоловой еще одну драму, написанную специально для нее, в Москве стал театральным завсегдатаем. Обращение в драматурги было неизбежным и неизбежно конфликтным — потому что все пьесы Чехов писал против правил и против существовавшей актерской школы. И невольное попадание в эти правила расстраивало автора даже больше, чем вполне предсказуемые освистывания публики и игра мимо нот, которую демонстрировали репертуарные актеры, искренне не понимающие, что нотный стан поменялся.

Мгновенный всероссийский и всенародный успех первых чеховских водевилей «Медведь» и «Предложение», которые ставились от Львова до Владивостока, в министерских усадьбах и в Красносельском дворце — к полному восторгу императора, — вызвал у автора преимущественно желчную иронию.

«Не льстит мне конкуренция с 536 драматургами, пишущими ныне для сцены, и нисколько не улыбается успех, который имеют теперь все драматурги, хорошие и плохие», — ответил Чехов Лейкину. Он не лукавил. И он не стал никому конкурентом. Он стал единственным в мире драматургом Чеховым.

Помещичью усадьбу близ Сум Чехов нанял под дачу в марте 1888 года — практически вслепую, позарившись на дешевизну и отзывы побывавших там: «место поэтическое, изобилующее теплом, лесами, хохлами, рыбой и раками». В письмах друзьям Чехов объяснял, что единственной его целью было доставить удовольствие тоскующей по покинутым югам семье. Семью он называл клобоком из восьми, а летом пяти человек, шишкой на лбу и наростом на собственном организме, при этом вполне доброкачественным, который «отлично шьет мне сорочки, отлично варит и всегда весел». Писатель стремился учесть интересы и родителей. для которых на первом месте «покой, тишина, близость церкви, изобилие тени», и молодежи, которой «нужны красивая природа, изобилие воды, лес», и даже свои — «для меня же лично, кроме того, необходимы близость почты и люди, которых бы я мог на досуге лечить».

Ожидания, вопреки опасениям, оправдались с лихвой. В первом же отчете Чехов указал, что дача великолепна«, и затем все лето, не скрывая удовольствия, перечислял ее достоинства: местность поэтична, флигель просторный и чистенький, мебель удобная и в изобилии, комнаты светлы и красивы, хозяева любезны, пахнет чудно, сад старый-престарый, двор чистенький, пруд громадный, река Псла широкая и глубокая, рыбы и раков до черта, хохлы смешные, добрые и веселые, — и констатировал «Бабкино в сравнении с теперешней дачей гроша медного не стоит». Два недостатка нашлись у Луки: водка воняет нужником, а нужника нету, «приходится отдавать долг природе на глазах природы, в оврагах и под кустами», на радость комарам, — но и те не пугали ни семейство Чехова, ни его гостей, в том числе старшего друга Алексея Плещеева, который провел на Псле несколько недель.

Чехов изучил окрестности, проехав в коляске 400 верст, ночевал в десятке мест, «и все, что я видел и слышал, так ново, хорошо и здорово, что во всю дорогу меня не оставляла обворожительная мысль — забросить литературу, которая мне опостылела, засесть в каком-нибудь селе на берегу Псла и заняться медициной». Вскоре мечта видоизменилась: «Когда я разбогатею, то куплю себе на Псле или на Хороле хутор, где устрою „климатическую станцию“ для петербургских писателей». Идея увлекла настолько, что Антон Павлович даже нашел хутор и отправился заключать сделку — но немного не сошелся с продавцом в цене. Сделка сорвалась, а мечта жить на юге осталась — и была исполнена. Но, как обычно бывает с мечтами, не так, не тогда и совсем с иными результатами.

Чехов с юности мечтал путешествовать, признаваясь собеседникам: «Если бы было лишних 200–300 рублей, изъездил бы весь мир». Лишних денег долго не было. А чемодан был. Во всяком случае, он частенько поминался в деловой переписке — однако не как атрибут путешественника, а как чуланчик для неудачных поделок.

На пике газетной активности Чехов то и дело сообщал главному заказчику, издателю юмористического журнала «Осколки» Николаю Лейкину, что спрятал в чемодан про запас пару только что завершенных рассказов, которые счел неудачными или длинноватыми. В итоге Лейкин не выдержал: «Вы то и дело сообщаете мне, что Вы написали два-три рассказа и из-за длиннот спрятали их в чемодан . Куда же Вы деваете эти рассказы, если Вы не шлете их мне?» — и попросил прислать эти тексты «в запас», который позволит издательскому сердцу «не дрожать как овечий хвост». Правда, большую часть послушно присылаемого «чемоданного» материала Лейкин заворачивал с формулировками «длинноваты», «сальноваты» или «совсем не для юмористического журнала».

Чеховский чемодан как фигура речи продолжал пополняться до последнего. А в исходном смысле чемодан пригодился, когда мечта писателя исполнилась, и он отправился сперва в южные странствия, потом на Сахалин. Тяжелая поездка сквозь империю научила Чехова правилам перевозки багажа: «отличный, но громоздкий» чемодан-сундучок, купленный братом, измял путешественнику бока, изодрался и был «оставлен в Томске на поселение». Вместо него писатель купил чемодан «мягкий и плоский, на котором можно сидеть и который не разобьется от тряски». Такими чемоданами Чехов пользовался и далее, радостно рапортуя семье из Парижа: «Поехал я с пустым чемоданом, а вернусь с полным. Каждый из Вас получит по заслугам» или: «В Париже куплю себе белья и чемодан». В феврале 1903 года он писал жене из Ялты: «А когда поедем в Швейцарию, то я ничего с собою не возьму, ни единого пиджака, все куплю за границей. Одну только жену возьму с собой да пустой чемодан».

С Швейцарией не получилось. Ехать пришлось в Германию, и не за покупками, а на курорт, к последнему бокалу шампанского.

Сначала Ялта Чехову совсем не понравилась. Он отправился в Крым под явным влиянием восторгов Исаака Левитана, писавшего в 1886 году из Ялты: «Черт возьми, как хорошо здесь! Верх восторга было бы то, если б Вы сюда приехали, постарайтесь, это наверняка благодатно подействует на Вас».

Верха восторга не случилось: два года спустя Чехов, двинувшийся в затяжное путешествие с дачи в сумской Луке, желчно констатировал: «Крымский полуостров блестящей будущности не имеет и иметь не может». Не понравились ему ни степь, ни горы, ни побережье, ни порты, ни корабли, ни русская бедность, ни татарщина — только море, да и то «лишь в первые часы». Отдельно в первых письмах досталось Ялте, помеси «чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещански-ярмарочным».

Год спустя Чехов, прибывший в Ялту из Одессы, был более благосклонен. Он, правда, опять пригвоздил крымский курорт званием татарско-дамского града, но признал его достоинства, позволяющие неделями предаваться «кейфу и сладостной лени». «В стране, где много хорошего вина и отличных коней, где на 20 женщин приходится один мужчина, трудно быть экономным», — констатировал Антон Павлович с явно горделивым смущением.

Не прошло и десяти лет, как он приехал сюда жить. Ялта стала его домом и его убежищем: писатель, построивший на купленном участке любимый, хоть и не слишком уютный и плохо отапливаемый дом, полный хлопот, гостей и собак, купил еще один дом, чтобы скрываться от гостей, и снимал третий — для совсем уже глухого творческого укрытия.

Ялта не излечила писателя и не спасла — но подарила ему несколько относительно покойных лет, а читателям — несколько великих текстов. И, так получилось, из мещански-ярмарочного татарско-дамского града навсегда стала городом Чехова.

«Чайка» почти убила драматурга — и взмахом крыла дала жизнь новому русскому театру.

Чехов зарекся писать пьесы после первого же похода на драматургию — успех водевилей автора, скорее, раздражал, особенно на фоне прохладного приема «Иванова» и «Лешего». Но любовь к театру не отпускала, к тому же накладывалась на досаду от того, как там все плоско и заскорузло. Переделав «Лешего» в «Дядю Ваню», Чехов решился «написать что-нибудь странное»: «я пока сыт и могу написать пьесу, за которую ничего не получу». Получилась то ли повесть, то ли комедия, сделанная вопреки всем правилам драматического искусства (в начале forte, в конце pianissimo): «три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж, много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви».

В традиционном театре такой подход ничего хорошего не сулил. Репетиция в Александринском театре удручила Чехова настолько, что он подумывал отменить премьеру. Не отменил — и 17 октября 1896 года случилась знаменитая катастрофа. Столичную публику, пришедшую приятно отдохнуть на бенефисе в честь комедиантки Елизаветы Левкеевой-второй, «Чайка» сперва озадачила, потом привела в глумливую ярость: зрители свистели, шикали, улюлюкали и громко передразнивали актеров. После второго действия Чехов укрылся в уборной бенефициантки, дотерпел до конца представления, а потом до двух ночи бродил по Петербургу, всполошив потерявших его друзей. Позднее он признавался, что был шокирован не столько провалом пьесы — такое случалось и раньше, — сколько откровенным злорадством, проявленного в том числе знакомыми и даже приятелями: «Не имела успеха не пьеса, а моя личность. Я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили».

На следующий день Чехов подчеркнуто спокойно распорядился остановить печать первого сборника пьес и сообщил издателю Суворину: «Если я проживу еще семьсот лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача».

Вместо семисот лет он продержался всего два, спасибо Владимиру Немировичу-Данченко, который атаковал писателя просьбами отдать «Чайку» готовившемуся открыться Художественному театру. Чехов долго сопротивлялся. Не помогали ни указания на благополучную провинциальную судьбу пьесы (она успешно шла в Туле, Киеве, Ростове-на-Дону и еще нескольких городах, включая родной Таганрог), ни тот факт, что годом раньше Немирович-Данченко пытался отказаться от получения Грибоедовской премии за пьесу «Цена жизни» в пользу «Чайки», ни мольбы режиссера: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, т.к. „Чайка“ — единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера, а ты — единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром».

В итоге дал — но на премьеру не пошел.

17 декабря 1898 года Художественный театр представил публике шедевр, а «Чайка» представила миру новый великий театр, три года спустя официально сделавший белую птицу своим символом.

Сегодня одним из ключиков к издательскому успеху считаются так называемые кинообложки: стоит появиться двадцатой экранизации тысячекратно переизданной книги, как очередной изрядный тираж непременно будет украшен кадром из фильма. Обычно это срабатывает: «Анну Каренину» с Кирой Найтли на обложке раскупали интенсивней традиционных изданий.

Столетие назад издатели мыслили примерно так же. Тому доказательством первое книжное издание «Трех сестер»: его мягкая обложка украшена портретами актрис, сыгравших Ольгу, Машу и Ирину — соответственно, Маргариты Савицкой, Ольги Книппер и Марии Андреевой, — плюс пригорюнившимся у коляски Василием Лужским в роли Андрея.

Считается, что Чехов сам предложил Адольфу Марксу, издававшему собрание сочинений писателя, сперва выпустить «Трех сестер» отдельным изданием. Для этого были все резоны. Чехов писал «Три сестры» под нажимом Владимира Немировича-Данченко, желавшего повторить успех постановки «Чайки» и «Дяди Вани». Писал в больших сомнениях, бросал, уведомлял заказчика, что в этом сезоне точно не получится — и брался заново. А закончив, впал в уныние, потому что заждавшиеся артисты восприняли первую читку черновика с тягостным недоумением. «Три сестры» оказались слишком насмешливыми для драмы, обозначенной в титуле, и слишком мрачными для комедии, тем более водевиля (на такой аттестации настаивал автор), герои выглядели взбалмошными, говорили междометиями, действовали пугающе. К счастью, театр быстро распробовал текст, его слои и смыслы — и 31 января 1901 года родился великий спектакль.

Успех был грандиозным, а книги не было. Февральская журнальная публикация в «Русской мысли» представлялась автору, скорее, досадным казусом, поскольку готовилась по сырой и неполной театральной копии.

Маркс издал «Трех сестер» в апреле. Параллельно в его издательстве готовились еще два релиза, включавшие в себя новую пьесу: сборник «Свадьба. Юбилей. Три сестры», и дополненное переиздание седьмого тома чеховского собрания сочинений. Тем не менее, отдельный выпуск «Трех сестер» в мягкой, зато театральной обложке, пользовался большим спросом и до конца года был переиздан дважды. Многие покупатели тут же отдавали книжку в мастерскую и просили наклеить обложку с портретами на переплет. Чехов, как видим, поступил так же.

В 1901 году Чехов твердо решил «написать смешную пьесу, где бы черт ходил коромыслом». Вскоре он придумал то ли комедию, то ли водевиль с кучей потешных персонажей (в числе которых была молодящаяся и смолящая, как паровоз, старуха демократических взглядов, веселый безрукий помещик-бильярдист и его важный лакей-рыболов, то и дело снисходительно одаривающий безденежного хозяина рубликом) и веткой цветущей вишни, влезшей в комнату через распахнутое окно.

Художественный театр, узнавший о замысле, принялся едва не полным составом с надоедливой регулярностью умолять Антона Павловича написать эту радость поскорее. А Чехов, как обычно, обнаружил, что черт и коромысло принимают менее экспрессивные формы, гротескные герои превращаются в узнаваемые типажи, а развеселый водевиль — в грустную и смешную притчу о прогулянном богатстве, на остатках которого бессмысленно тоскуют хорошие, в принципе, люди, способные заколотить досками любимого слугу, пока плюнувшая на наследство молодежь уходит в светлую даль.

Работа оказалась мучительной: Чехов болел все чаще и сильнее, тосковал из-за постоянных расставаний с любимой женой и ее ссор с любимой сестрой, метался из города в город по хозяйственным и творческим делам, терял силы в непротапливаемом кабинете, раздражался от постоянных понуканий театра, несколько раз бросал пьесу навсегда — и брался снова, и дописывал, и переписывал сквозь слабость, кашель и растущее отчаяние человека, который опять против всяких драматургических и логических правил в одиночку лепит будущее литературы и театрального искусства.

Чехов успел дописать пьесу, успел, решившись, впервые посетить премьеру в Художественном (три предыдущих премьеры своих пьес он предпочел пропустить), которая стала и чествованием автора в связи с 25-летием литературной деятельности, успел отшлифовать текст и достучаться до увлекшихся простыми решениями режиссера с актерами — так, чтобы «Вишневый сад» стал безоговорочным шедевром.

Чудо, что в «Вишневом саду» Чехов успел почти все. Страшно жаль, что «Вишневым садом» все и кончилось.

Чехов гордился тем, что в «Вишневом саде» нет «ни одного выстрела» и прочих внешних эффектов. Зато сразу два острых сюжета закрутились вокруг публикации комедии.

Первый был связан с желанием публики знать, о чем, собственно, пьеса. Уже летом 1903 года, за полгода до премьеры, Чехова начали атаковать сперва журналисты, потом и читатели, которых страшно интересовали тема, сюжет и краткое содержание новой комедии. В октябре в двух газетах, одесской и московской, появились заметки с пересказом «Вишневого сада». Первая была целиком высосана из пальца, вторая опиралась на источник в Художественном театре, который пьесу явно читал, но пересказал наскоро, что привело к массе неточностей. Эту статью перепечатали газеты всей России, некоторые по просьбе Чехова выступили с опровержением, так что вскоре замороченные читатели в личных письмах умоляли автора «хоть вкратце» пояснить, о чем идет речь в пьесе. А театры всей страны забрасывали драматурга просьбами срочно выслать текст для постановки.

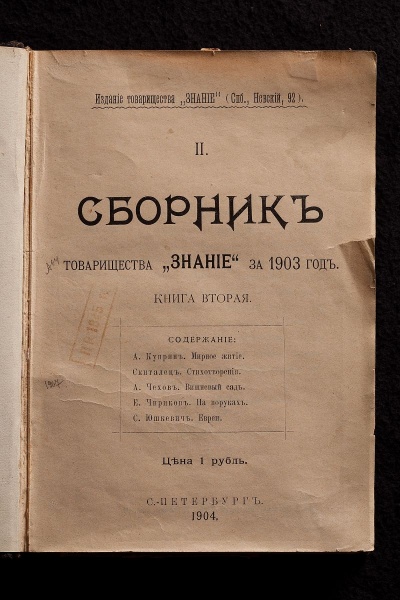

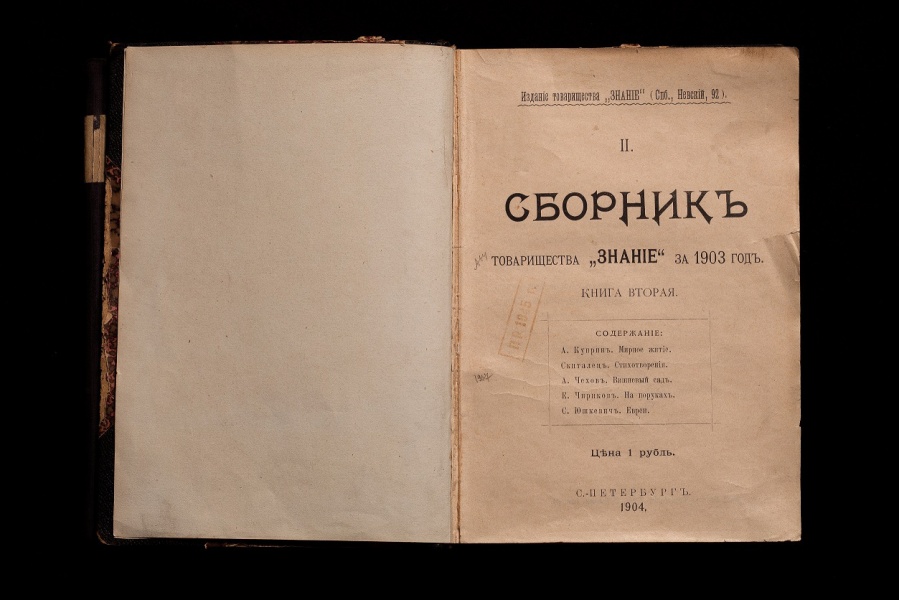

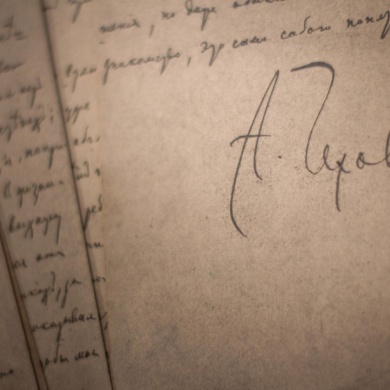

Чтобы уладить проблему, Чехов решил откликнуться на другую просьбу — так завязался куда более досадный сюжет. Максим Горький, с которым сдружился драматург, давно просил подкинуть какой-нибудь рассказ альманаху опекаемого им независимого издательства «Знание». Антон Павлович заявил, что готов отдать на благое дело «Вишневый сад», если, конечно, претенденты найдут способ обойти почти эксклюзивные условия его контракта с издательством Адольфа Маркса. Способ нашелся: контракт позволял приоритетную публикацию в благотворительных изданиях. «Знание», выплатившее Чехову внушительный гонорар в 4,5 тыс. руб., вынесло на титульный лист обещание перечислить еще 5,5 тыс. руб. шести благотворительным обществам.

Предполагалось, что томик с «Вишневым садом», — вторая книга альманаха за 1903 год, — выйдет в январе 1904 года, к удовольствию и издателей, и читателей. Однако «Знание» провозилось с почти готовым сборником до апреля, а потом цензура арестовала выпуск тиража из-за двух рассказов других авторов альманаха.

Маркс, честно предупрежденный Чеховым о конкурирующей публикации, решил сыграть на опережение. Убедившись, что автор текст не отдаст, он выманил рукопись у Немировича-Данченко, отправил Чехову повышенный на всякий случай гонорар и подготовил релиз с предельной скоростью — так, чтобы марксова книжка за 40 копеек, поддержанная рекламой в многотысячной «Ниве», вышла почти одновременно с альманахом стоимостью 1 рубль.

Просьбу уже совсем больного Чехова отложить публикацию до конца года Маркс отклонил.

Альманах вышел 29 мая, издание Маркса — в начале июня.

Чехов сообщил представителям «Знания», что рвет все отношения с Марксом, так как считает «себя обманутым довольно мелко и глупо», и объявил о готовности компенсировать затраты — либо вернув гонорар и оплатив прочие издержки, либо согласившись выступить ответчиком в суде, по которому «Знание» взыщет убытки с писателя, а тот, в свою очередь, обратит взыскание на Маркса.

Это письмо Чехов написал 19 июня, за две недели до смерти.

«Знание» ни с кем судиться не стало.

Адольф Маркс скончался четыре месяца спустя в возрасте 66 лет.